紫砂壶的诞生,是为茶而生。从北宋初创之大壶煮水、盛水之用,发展到明清时案头泡茶瀹茶之小壶,随着饮茶方式的变化而不断发展变化。中华茶文化内涵丰富,其与儒释道密不可分,紫砂壶作为茶具中的一份子,其文化内涵丰厚,与佛教缘分甚深。

一、紫砂壶的诞生即与佛教有密切的关系

紫砂壶的制作是宜兴陶业兴盛发展过程的一个必然产物。制壶名手名家的出现,是宜兴代代陶瓷智慧薪火相传的结果。现存紫砂壶文化方面的第一本专著—明代周高起所撰《阳羡茗壶录》中记载了“富贵土”的传说。

传说是一位“始陶异僧”指点了黄龙山上的“五色土”,宜兴土地上的人们以抟土制陶为业,过上了富庶的生活:“有异僧经行村落,日呼曰:‘卖富贵土’。人群嗤之。僧曰:‘贵不要买,买富何如’?因引村叟,指山中产土之穴去,及发之,果备五色,灿若披锦”。从始陶艺僧的传说,我们不难发现,紫砂壶的诞生,从原料的发现上就显示了与佛家的密切关系。

江南佛事兴盛,在有关紫砂陶的传说中,紫砂壶的传说更是与佛教密切相关。周高起《阳羡茗壶录》载:“金沙寺僧,逸其名,闻之陶家云:僧闲静有致,习兴陶缸瓮者处,搏其细土,加以澄练、捏筑为胎,规而圆之,刳使中空,踵传口柄盖的,附陶家穴烧成,人遂传用”。后,此书又载,儒士吴颐山居士读书于寺庙中,陪读书童供春窃仿老僧心匠,“淘细土抟坯,茶匙穴中,指掠内外,指螺纹隐起可按,胎必累按,故腹半尚现节腠,视以辨真”,学得制壶之技艺,遂传天下。

现代学界,对供春其人考证未有统一观点。现今在中国国家博物馆中所藏“供春款树瘿壶”,真赝亦未有定论。昌迦禅师在《禅宗的指纹-紫砂茶具》中针对博物馆所藏的树瘿壶上精细的仿真树文指出:“这树瘿壶乃是后代对供春手捏壶的不合理仿制品,原本异僧教给供春捏制过程中所天然留下的周身纹理,因为现代制作工艺的改变而不得其解,终而以主观划线方式误解了捏纹所具的天然肌理。

我批评说:是后代围坯打墙法工艺代替了异僧和供春特有的捏筑法工艺,造成这把供春壶不伦不类的仿制结局。我们应了解到:不在壶身划刻线纹,壶身捏制所留下的天然隐约线纹,才是真正的供春艺术特色,一旦去做夸大表现必成矫饰”。禅师认为参禅修行要从根本入手,“不立文字,不离文字”,“真净”修行。

紫砂与佛教渊源甚深,儒学之吴士与供春壶,似乎也印证着无茶不文人,茶与壶文化的密切关系。清《阳羡名陶录》的作者吴骞,不但把金沙寺僧列在紫砂“家溯篇”之首,还撰诗云:“金沙泉畔金沙寺,白足禅僧去不还。此日蜀冈千万穴,别传薪穴祀眉山”。

二、历代流传下来的壶式中以佛教题材呈多元化体现

佛教自汉末传人中国,逐渐与中国本土的传统文化相结合,影响到生活、思想等方方面面,尤其对中国历朝历代的文人有着深远的影响,其中最为著名的便是有着“诗佛”之称的王维。至明、清时期,文人参与到紫砂壶的制作中来,佛学思想也随之开始潜移默化地影响这一传统的手工工艺。并衍生出茶禅文化以及一系列以佛教文化为主题的经典壶型。如时大彬的“僧帽壶”、陈曼生的“箬笠壶”等;从历史发展演变来看,紫砂壶艺之风格带有较为明显的时代特征。明代淳朴古雅简洁之美,清代华丽妍媚工巧之美;近代简练大方古典之美;现当代技艺综合创新之美。

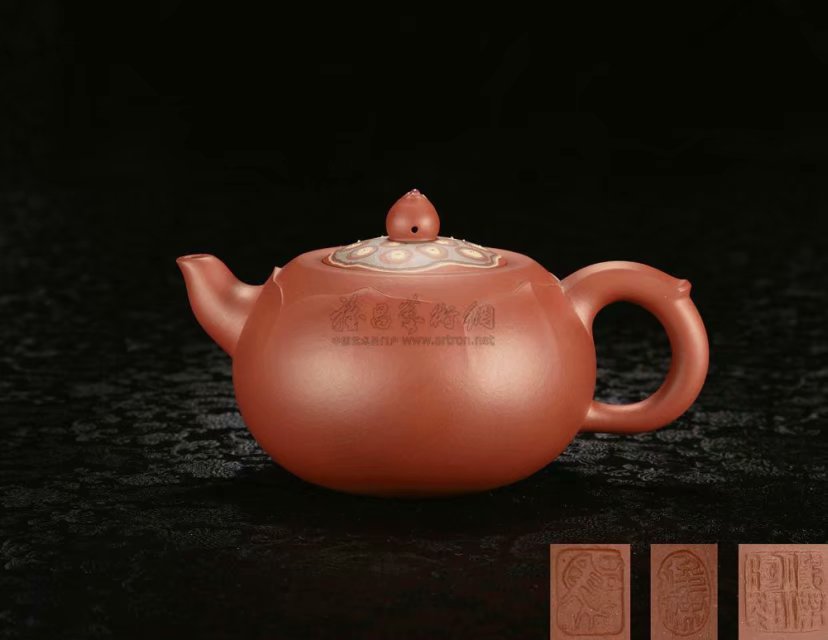

数百年来,紫砂艺人们以紫砂材质优良的可塑性及其烧成后特殊的肌理、色彩,创造了大量的紫砂壶及其雕塑、法器等佛教艺术之作,展现了紫砂陶的无穷魅力。尤其是紫砂壶的创造中,以佛教文化元素的多种主题,彰显了佛文化内涵,受到了人们的喜爱。紫砂壶作为茶禅文化的物质载体,受到了茶道与禅道的双重影响。在明代最早将佛教元素引入紫砂壶造型的是明代万历年间李茂林制作的“僧帽壶”。“僧帽”是出家僧人所佩戴的帽子。其造型壶体呈扁圆状,壶身贴有八瓣莲花瓣,壶流短直,嵌盖,飞把,扁圆纽。

其后,明代时大彬所制的“僧帽壶”,造型迥异。壶体呈为六方,壶流一侧高起,呈鸭嘴状,壶肩上立五朵莲瓣,呈帽冠状。嵌盖,壶纽为花蕾圆球形有五条筋纹与壶身呼应。吴梅鼎《阳羡茗壶赋》曾赞时大彬僧帽壶曰:“刻桑门之帽,则莲叶擎台”。李茂林与时大彬所造之僧帽壶壶式区别较大,其后,造壶名手在此基础上,又不断发展,创新,创造了多种式样的僧帽壶。

万历壬子年住持普陀珞珈山白华庵的释如曜收藏金石、书画、文玩、茶具。他不但爱壶、藏壶,还定制砂壶,撰壶铭。如,在赠给天然禅师的卧轮紫砂大壶上铭:“清人树,涤心泉、茶三昧、赵州禅。佛生日、丙申年、释如曜铭、赠天然”。这则壶铭切茶切禅,与撰铭者、受赠者身份均符合。

清代溧阳县令陈曼生开一代文人壶之风气,“阿曼陀室”的紫砂创作群体,在紫砂造型、铭文方面,集诗书画印于一体,文人与制壶名手联袂合作,给紫砂注入了文化活力。如,著名的曼生壶十八式中的唐井壶即是取材于溧阳零陵寺中的唐井之井栏造型。状若农家斗笠造型的箬笠壶,壶铭:“笠荫暍,茶去渴,是二是一我佛无说”。意思是,斗笠能够遮阴,防止太阳的暴晒,茶能够去烦涤暑,这究竟是一回事,还是两回事呢?菩萨没有说。此壶铭文既切壶又切茶(“茶去渴”),充满了禅机玄语。又如,“青山个个伸头看,看我庵中吃苦茶”(曼生铭,杨彭年制大壶)。

明清时期的紫砂壶,其壶式多变,从自然山水、花木虫鱼、旁门工艺中均汲取创意,或简约规整,或诗词铭文,尤其是关乎佛教题材者,在器型变换中禅风佛意浓浓,壶式“以形写意”彰显禅茶精神。

近现代的紫砂壶设计与主题取材自佛教文化内容的更是多不胜数。如摹古经典的僧帽壶(顾景舟、曹婉芬、葛陶中等),佛海容天壶(吕尧臣)、释尊壶(鲍志强)、禅意系列如百衲壶、菩提壶(吕俊杰)、佛莲壶等。另外,还有禅师与书画艺术家刻绘有多种禅画、禅语的紫砂壶等等。

原中国佛教协会会长赵朴初居士,精研佛学,德高望重。曾在1994年来宜兴问壶。赞有:“精思巧手,茶道文心”,“陶都建,北宋已知名,坡老归来曾买宅,陆羽于此著茶经,佳话说宜兴”。朴老的咏茶绝句现在更是被当今的制壶者铭刻于壶上:“七碗受至味,一壶得真味。空持百千偈,不如吃茶去”。紫砂壶是文化元素之载体,佛教文化题材运用之广泛,使人们在品茶之时,不仅能观壶有悟,还能在此尊宝壶之上启迪禅思妙悟,紫砂壶实在是修佛者必备之器。

以“本山之土砂,发真茶之色香味”。紫砂壶因茶而生,茶在壶中能真实的展示茶性中最美的一面。以茶修行,品茶读壶,佛禅元素内涵的壶式及其铭文贯穿茶事活动的整个过程,饮罢茶汤,视线停留在壶上,那些禅语机锋令人顿悟。清茶与砂壶,乃清净人心,归于素朴平常的良药。

三、壶道精神:真、朴、和、容之圆融统一

紫砂壶以其裸胎质朴之态,素面素心的美学语言,展现其材质之美、造型之美、装饰之美的美学特征,以奥妙无穷的触觉、视觉之美引人思悟。紫砂壶肌理细腻,色泽澄净、圆润如玉,古拙素雅、简净耐品的美学意蕴禅意浓厚。一把壶上综合呈现了书法、篆刻、绘画、壶铭等精妙的装饰之美,令人生闲远之思。

一把壶,何以能成为坚守壶道的好壶?是制壶者坚守了“真、朴、和、容之圆融统一”的造壶精神。以此种精神入壶,方能于茶禅中相得益彰。真,以恭敬真诚之心造壶,选真材实料的紫砂矿土为料;朴,含蓄而内敛,肌理呈现质朴之态;和,以平和之气入壶,壶身、把、流嘴、的盖、壶足、壶身等壶之造型和谐美妙;容,盛茶储水、包容茶叶之精华、方便泡茶者取用,亦有兼容之意。

作为紫砂壶艺术,通过紫砂陶土材料及其装饰物作为载体,以静态呈现,动态欣赏,是线条、块面、色彩、体量、空间的立体有机的统一造型艺术,表现四维时空。抽象地看,还是线条的变幻,从砂壶的造型线条上,我们不难读出中国书法线条运动的意蕴。

作为造物之道中的紫砂壶艺术之道,它讲究形式与内容的统一,体现着中华文化的基本精神。在通过紫砂工艺实现从矿土到器物的过程中,紫砂壶以“方匪一式,圆不一相”的造型、独具特色的材质、手工技艺的表达、窑火的烧成、人们的使用养护、收藏陈设等彰显出丰富的美学内涵和文化价值。

人们大多是通过饮茶活动引发了深入探索紫砂茶具的兴趣。一次茶事活动之后,在回味茶汤之余,自然会对茶桌上的茶具多作留意。而充满灵气的,富有艺术文化含量的茶具则一定会被人们欣赏、珍爱。那种既重泡茶功能,又重艺术审美的紫砂壶则一定是壶中佳品。

四、坚守壶道与弘扬禅茶精神

创始于北宋的紫砂陶壶,在明代正德年间器型趋小,用于泡茶。吴骞《阳羡名陶录》载:“茶壶以砂者为上,盖既不夺香,又无熟汤气”。宜兴七千年的制陶史、作为江南重要的产茶区,茶事兴盛,促成了紫砂壶与茶的密切缘分。明清文人雅士,吃茶谈禅,修禅悟佛,嗜茶者无不好壶。由此,而形成的择壶、爱壶、养壶之法能见于茶壶文献之中。

自2006年紫砂陶手工技艺被列为国家非物质文化遗产项目之后,具有传统手工技艺特色的紫砂壶更是被人们所钟爱。当代中国茶文化的快速发展,也促成了紫砂陶产业的加速发展。在发展过程中,紫砂壶界出现了一些不和谐之音,无论是茶人还是紫砂界人士,无不对那些不守壶道的从业者诟病。如,紫砂壶原料掺杂使假(尤其以添加了过量的化工原料的化工壶影响茶客健康为甚)、代工壶(请人代制,敲上自己的印章,批量复制)、虚假宣传炒作、虚假职称、管理部门监管不力等。这些现象背离了紫砂壶道,背离了造物修身的艺人之德,令人遗憾。

然而,从整个紫砂产业来看,那些有着内心的操守,坚守壶道的艺人,仍然占据着主流。尤其是一些制壶艺人,继承传统,勇于创新,不断学习多元文化知识,已经不是旧时的工匠。他们有着良好的文化底蕴,他们给紫砂语言带来了清新之风。

人们饮茶不仅可以带来生理上的保健效用,还能助于心灵上的修持,甚至能达到禅修开悟之境。以茶修禅,即是“行走坐卧皆有禅”之实践,亦是通过外物修持化育内心的体验。禅宗强调明心见性强调对本性真心的自悟。通过以操作茶壶泡茶之饮茶活动,本来这个茶事过程就是自成系统,亦能给茶禅实践者以自悟体验的感受。而饮茶观壶、悟壶,在茶事活动过程中又增进了质朴之土砂的感悟元素,对禅修大有助益。

禅,梵语作“禅那”,意为静虑、坐禅。禅是中国化的佛教,中华茶文化又是原生的中国器物文化,禅宗主张以坐禅修行的方法“直指人心,见性成佛,不立文字”,要求人们立足现实,在生活的当下完成觉悟解脱。身心清净,无有烦恼,此心即佛。

陈晓认为,“所谓中国茶道,必从儒、释、道三教中求得,而且应当是三位一体,禅茶乃其一,尚有儒茶和道茶”。经过历代以茶修行的禅师的实践,净慧法师于2005年提出的“正、清、和、雅”的禅茶文化的精神,受到了人们的普遍赞同。这一种精神决定了禅茶文化是一种不同于哲学和伦理学的社会化育功能。诚如净慧长老所言:“禅茶文化离不开人文关怀,离不开大众日常生活,离不开禅的观照与感悟”。赵朴初老先生有言:“禅是一面镜子,它可以照明人的心境,禅是一盏灯,它可以指引人的心路。禅不完全是生活,但禅里有生活,生活中有禅”。

涤器、泡茶、奉茶、饮茶、读壶、养壶,莫不是修行生活禅的机缘。“生活禅”即是把禅修生活化。“生活禅”的修行方式,其目的诚如净慧大德所言:“将信仰落实于生活;将修行落实于当下;将佛法融化于世间;将个人融化于大众”。由此观之,禅茶文化的功能定位“感恩、包容、分享、结缘”最为恰当;既理事圆融,又雅俗同归,具有在人生日用事中普遍落实和操作的现实意义。

“茶,清净茶;心,平常心。以平常心品清净茶,以清净茶养平常心。佛法存在于茶汤,存在于日常生活之中,在一杯茶总感受到禅意,将我们的身心安住于当下”。

紫砂茗壶造型多样,数量众多,而眼前在你手上的伴随着你的这尊紫砂壶,都是因缘众和的结果。我们要惜缘,惜壶。一把壶成之不易,是紫砂材料、造型、装饰技艺、窑火烧造的有机的统一;是科学技术与造型艺术的统一;是制壶艺人造物之道的物态文化的表达。一把壶通过商贸物流,与你相识,相守,为你服务。爱壶惜壶而不痴迷,心要时时警觉:在以茶禅修行途中,以好恶心、分别心、占有心去追求茶与壶的精妙而陷入我执之境者,是迷失了生活禅的主旨,不能玩物丧志,舍本逐末,误入歧途。

五、结语

紫砂壶造型百态,色彩质感无法言状,壶道如同禅道之无相无形。以茶修禅,吃茶读壶,以茶择壶,以壶悟禅,明心见性。以壶为器,读壶如己,在用心吃茶过程中,无所住,无所得,无所有。空去茶器,无有分别。以清净心为器,日日习茶,养壶养心,且吃一壶茶。

菩提本无树,明镜亦非台。

本来无一物,何处惹尘埃。

俗话说"一花一世界,一叶一菩提",花中有空,方能容下一世界。树亦有空,方可为禅意无穷之菩提。人心亦有空,所以志存高远,面对惊涛骇浪亦可镇静自若,坦然面对。菩提壶将人生的此种意境表达得淋离尽致,将佛家思想融入到紫砂艺术当中,思想在艺术里前行,文化在思想里承载。 2007年 吕俊杰 菩提壶 高:10cm 长:12cm

2007年 吕俊杰 菩提壶 高:10cm 长:12cm

无量佛如莲,无边佛如莲,人生亦如莲,菩提壶则处处生莲。作品点点细琢,处处精致,线条明晰,流、身、把过渡流畅,造型的起势与力度均具艺术美。 吕俊杰 菩提壶

吕俊杰 菩提壶

作品《菩提》禅意系列作品,表达出对佛学哲学的艺术理解。菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何惹尘埃。壶谓为菩提,摄莲花之形,借“庐中修,修中悟,悟中觉”之意。 吕俊杰 菩提壶

吕俊杰 菩提壶 吕俊杰 菩提壶 长:18cm 容量:500cc

吕俊杰 菩提壶 长:18cm 容量:500cc

底款:『俊杰陶艺』 盖款:『俊杰』『肖形印』 把款:『吕』

此壶为作者2007年创作,无量佛如莲,无边佛如莲,人生亦如莲,“菩提壶”则处处生莲。作品点点细琢,处处精致,线条明晰,流、身、把过渡流畅,造型的起势与力度均具艺术美。 吕俊杰 菩提壶

吕俊杰 菩提壶

吕俊杰设计 范伟群监制 禅荷影思•菩提壶

吕俊杰设计 范伟群监制 禅荷影思•菩提壶

范伟群监制 菩提壶(清水泥·一套) 容量:450cc

范伟群监制 菩提壶(清水泥·一套) 容量:450cc

吕俊杰设计 范伟群监制 禅荷影思•菩提壶

吕俊杰设计 范伟群监制 禅荷影思•菩提壶

沈汉生 菩提壶 长:22cm

沈汉生 菩提壶 长:22cm

底款:『沈汉生制』 盖款:『沈』『汉生』 把款:『沈』『汉生』

谈敏 菩提壶 容量:450cc

谈敏 菩提壶 容量:450cc

菩提壶的创作融入中国传统佛教文化元素,禅味浓郁,新颖而又隽永。作品朴素高雅,文气氤氲,甚得真趣。形式与内涵的统一,技艺、理性、情感的完美结合,现代与古典元素的兼收并蓄。向传统致敬而又不囿于传统,作品风格率性脱俗,守拙时含蓄雅致,革新时恣意流畅。

菩提壶的意境是圣洁的,菩萨端坐在莲台,通过壶体造型诠释"茶禅一味"的真谛,道出了"相期以茶"的心声。禅心仁厚,不净不诟;众志成城,并力同心。善因善果是菩提之大慈愿力。深情播种仁爱之因,以扶羸弱,以度困厄,以结不息善缘。其所流露出的空灵、虚缈的时空意识已远远超越了形式表现的具象性,使人觉出其中有一种被凝固了的节奏和音符,仿佛余音未止,摇曳出缕缕高妙韵旨。高度感情化和理性化了的壶艺创作与自己的心态、个性有机地结合在一起,其作品凝固着瞬间感悟,凝固着生命激情,充分展现了紫砂壶艺原创性魅力。

菩提壶师古出新,壶如莲花,圣洁高雅,豁达大度透出阳刚之气,简括玲珑不失俊逸之美。更是独具创造力,别出心裁,此壶不但造型精美别致,和谐统一,精致脱俗,且有着一股吸引人的魔力,让人忍不住细细品味其中意境。这是一款筋纹器造型壶,壶身整个筋纹纹路非常明理清晰,做工极为精细,壶品被一圈如同一朵盛开的莲花包围,甚是好看。壶盖处铺砂装饰如满天繁星,一闪一闪,璀璨夺目。而嵌盖的设计又与壶身完美相合。壶嘴丰盈圆润,无棱角,弯曲有致,出水畅若溪流,清新而不涎水。壶钮沧海一粒,宛如菩提子,泛与面上。壶钮无畏印(佛手)形态,更深一层融入佛文化。线条似梵叶流畅别致,别出心裁。壶把耳形飞把,造型线条和壶钮相互交映,承上启下,大气柔和。壶底铺砂与壶盖呼应,内敛稳重,宛如盏底,低调衬托。整款壶风格气质压人脱俗,造型流畅灵活,虽不追求工巧雕琢,但匠心独运,朴雅坚致,妙不可思。

张伟军 菩提壶

张伟军 菩提壶

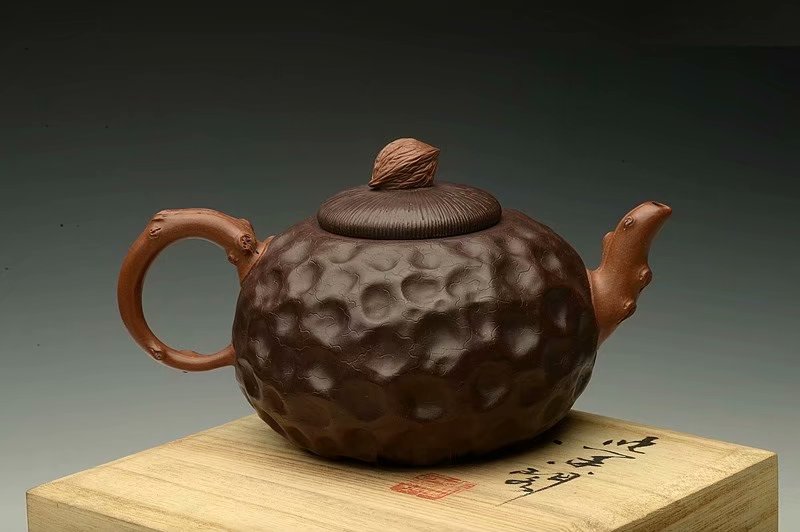

孙伟强 张新亚合作 菩提壶(原矿紫泥)容量:460cc

孙伟强 张新亚合作 菩提壶(原矿紫泥)容量:460cc

此菩提壶整体协调舒服,壶身肌理沧桑自然,纹理清晰,三弯流做工细致,树瘤处理细腻,壶钮为一菩提籽,形象逼真,壶把贴叶颇见功力,薄叶附于壶身,喜茶人多喜玩菩提,茶室中若有此壶,手中把玩菩提金刚之类,相得益彰,不亦乐乎。

加掌柜微信

加掌柜微信

逛淘宝店铺

逛淘宝店铺

看陈壶视频

看陈壶视频