前不久,有壶友在某电视台的一期颇具收视率的节目中高呼:现在“丁山能找到的好壶越来越少了”,因为“纯手工”的壶越来越少了。此语一出,立即在紫砂界引起强烈反响。

前不久,有壶友在某电视台的一期颇具收视率的节目中高呼:现在“丁山能找到的好壶越来越少了”,因为“纯手工”的壶越来越少了。此语一出,立即在紫砂界引起强烈反响。

究竟什么是“纯手工”?使用了模具是不是就意味着开动了“复印机”?一把好壶的标准到底是什么……

首先顾景舟,汪寅仙也有借助模具制壶

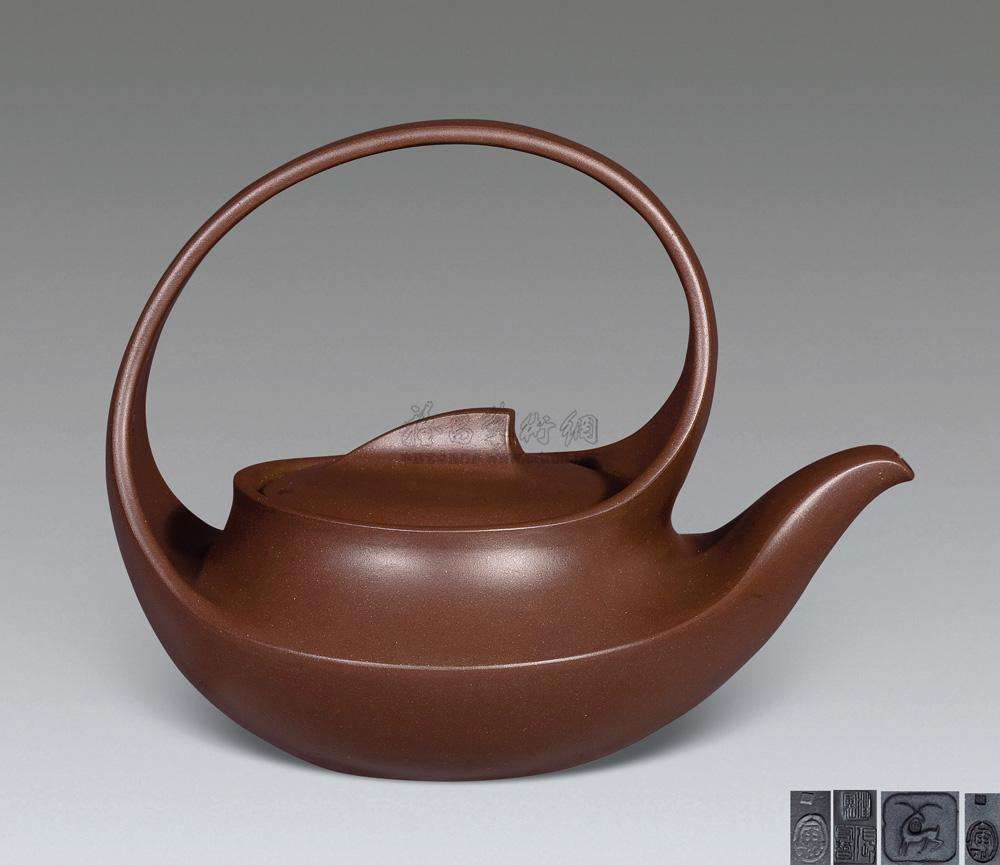

有些造型用纯手工,不借助一点模具,是无法规范、无法制作的。历史上很多名家,包括顾景舟大师制作的很多紫砂壶造型,比如他与高庄先生合作设计的“提壁壶”,在肩部和底部就是使用了模具的。

⋈相关作品资料——顾景舟紫砂壶_提璧壶欣赏

而张守智本人与中国工艺美术大师汪寅仙合作的“曲壶”,如果不借助模具,也根本制作不了。所以完全强调“纯手工”,就限制了紫砂造型的丰富多彩。 欣赏紫砂壶应坚持多元化标准

欣赏紫砂壶应坚持多元化标准

现在在市场上,所谓“纯手工”的壶才被称为“艺术品”,而且价格要比“模具壶”高出很多倍。难道,这样的壶就美了吗?就值得收藏了吗?“市场上有500元一把的'纯手工'成型的壶,也有15万元一把的'模具壶'。”这是紫砂界人尽皆知的道理。

借用模具绝非等同于简单复制

有些对紫砂壶制作生产过程不了解的人会认为“手工壶”做得慢、产量低,误认为“模具壶”用“模子”一压就完成一个壶,产量会很高,所以认为“手工壶”应该比“模具壶”更有价值。实际上决定产量的并不仅仅是成型方法,它和作者的主观思想意图也有关系。

一个熟练的紫砂从业者如果没有艺术追求,可以一天制作完成;一个艺术大师也可以用数天、数月或数年去精心构思一个理想的形体,制作一个母模后可以反复审视以求尽量完美,然后以此作为辅助只做一件作品!前后两者的价值如何评判呢?

强调一下:还有人认为,借助模具就会大量复制。实际上,即使是用了模具,在紫砂的艺术创作中,精修成分占了90%以上。这种精修的重复,是不可能的。比如汪寅仙做“曲壶”,每把都不一样,都会有新的思想、新的情感注入。

⋈名壶欣赏——紫砂壶名家作品_曲壶

艺术品创作用了模具,并不等于简单复制。同时,这种简单复制作为艺术家来讲,其本身也是排斥的。艺术构思重复次数多了,就会降低其艺术水准。所以他也不会借助模具大量复制自己的作品。

艺术品创作用了模具,并不等于简单复制。同时,这种简单复制作为艺术家来讲,其本身也是排斥的。艺术构思重复次数多了,就会降低其艺术水准。所以他也不会借助模具大量复制自己的作品。

各位壶友:决定作品价值或意义的不在于成型方法,衡量一件紫砂作品的好坏,标准应该是全面的。比如,首先要看其泥料,观感和肌理要好,视觉心理和触觉手感都要好。其次,就是造型的艺术水平,反映出的作者的修养。第三,是做工,如果没有好的做工,造型是无法表现出来的。

同时,收藏是应该有目的。作为一件工艺品,紫砂壶首先应解决功能问题,要实用;其次在观赏上,要给人精神上的满足。如果强调“纯手工”制作的,造型不好看也不是好作品。

现在一些人认为什么东西越难就越好。而越难的,不一定艺术水平越高。要从文化价值上,从整体上来衡量。无论是实用品、艺术品都是要注重作品的文化含量、作者的文化修养在自己作品中的体现,才能够通过作品达到人与人的交流和沟通。

⋈陈壶站长曾经专门写过一篇文章,讨论——模具壶的价值定位

加掌柜微信

加掌柜微信

逛淘宝店铺

逛淘宝店铺

看陈壶视频

看陈壶视频