编者按:古人云:精华在笔端,咫尺匠心难。很多人认为工匠是一种机械重复的工作者,其实工匠有着更深远的意思:他代表着一个时代的气质,坚定、踏实、精益求精。陈壶将通过系列报道,发掘身边的匠人匠心。

编者按:古人云:精华在笔端,咫尺匠心难。很多人认为工匠是一种机械重复的工作者,其实工匠有着更深远的意思:他代表着一个时代的气质,坚定、踏实、精益求精。陈壶将通过系列报道,发掘身边的匠人匠心。

他,是上海市非物质文化遗产——海派紫砂艺术的传承人;他,是海派书画大家唐云的关门弟子,也是唯一一个陶艺方面的学生;他的一把壶,在拍卖场上成交达几万,甚至十多万元,但其宣布将在5月15日70周岁那天“封印”,不再制作紫砂壶。他,就是海派紫砂壶艺大师许四海。 名家指点终成名家

名家指点终成名家

上世纪八十年代,许四海复员转业回沪后,在上海一家国有单位担任科长,一次偶然的机会,他结识了海派书画名家唐云先生。有一次,唐云先生将他珍藏的“曼生壶”拿给许四海观摩,并逐一做了讲解。

当时许四海并不知道紫砂壶是怎么样做的,于是按照想象,用调羹“挖”出一个紫砂壶给唐云先生看,没想到唐云先生告诉他说:“这个世界少一个科长无所谓,但不能少了你这样一个艺术家”。

这句话许四海茅塞顿开,于是毅然辞去公职,去宜兴寻访名家,学习制壶技艺,并参与了宜兴紫砂二厂的创建。

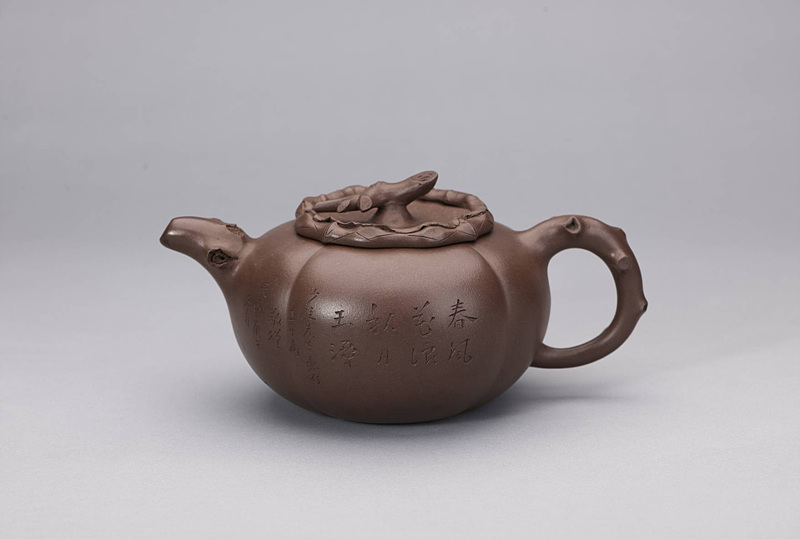

在唐云先生的指点和引导下,许四海在书画、篆刻、诗文、雕塑等方面均取得了极大的进步。许四海先生与唐云、程十发、韩天衡等多位书画名家合作,将壶艺与书画、篆刻等艺术糅合而成的“书画壶”更是堪称一绝,成为文人、名流竞相购藏的宝物。 痴迷紫砂觅得珍壶

痴迷紫砂觅得珍壶

许四海重来不避讳自己的出身,“我并不是出生在艺术世家,我小的时候还曾经在周家桥地区拾荒三年”。

参军是许四海的人生的一个转折点,多年的军旅生涯,使他有机会接触中国古老的传统艺术,特别是在广州某部队服役的时候,受当时潮汕地区茶文化的影响,开始喝茶,并且开始有意识地收藏一些老壶。

多年来,许四海节衣缩食,有时甚至倾其所有,足迹遍及大江南北、五湖四海,更是数次远赴海外,只为觅得珍壶。

据许四海介绍,他买的第一把壶是上世纪70年代,在汕头花2.5元买下的程寿珍的紫砂壶,当时他兴奋的一个礼拜不想睡觉,甚至在晚上是抱着壶睡,现在这只紫砂壶的身价早已超过20万倍。

自从买下这只紫砂壶之后,许四海便一发不可收拾,其收藏的一只吴大徵的的紫砂壶是1982年从杨浦区地摊上花4.5元买来的。 在许四海的众多精品中,令他最为津津乐道的还属镇馆之宝——“大亨掇只壶”。由清代制壶名家邵大亨制作的“大亨掇只壶”,壶身长近一尺,高过六寸,通体圆润,壶色浑厚深沉,包浆莹润如玉,造型古朴稳重,是邵大亨传世作品中体型最大、制作最精的一把紫砂壶。

在许四海的众多精品中,令他最为津津乐道的还属镇馆之宝——“大亨掇只壶”。由清代制壶名家邵大亨制作的“大亨掇只壶”,壶身长近一尺,高过六寸,通体圆润,壶色浑厚深沉,包浆莹润如玉,造型古朴稳重,是邵大亨传世作品中体型最大、制作最精的一把紫砂壶。

许四海在1987年以2.3万元的价格将壶买下,还附赠了一些名家书画。在上世纪八十年代中期,大多数人的月工资只有几十元钱,2.3万元在当时简直就是天价,许四海也坦言,购买此壶,使他一度债台高筑,而如今这把壶的价值已经高达数千万元了。

许四海一手创立了新中国首家私人博物馆——上海四海壶具博物馆,他收藏的这些珍贵紫砂壶,如今都静静地陈列在博物馆展厅中,供广大观众欣赏。 无事喝茶喝茶无事

无事喝茶喝茶无事

2011年,上海市正式授予许四海“海派紫砂艺术非物质文化遗产传承人”头衔。近年来,许四海一直奔走呼吁各界正视“海派紫砂艺术”的历史流传。他设计制作的世博壶、十二生肖壶,与知名艺人合作的山海壶等在收藏界闻名遐迩。

他引领的海派紫砂壶制作技艺,引导了几十年来的紫砂壶生产趋势。业内人士认为,正是收藏与制作合二为一的身份,赋予许四海蓬勃的艺术创造力。

给大家讲讲——许四海收藏大亨壶的传奇故事

加掌柜微信

加掌柜微信

逛淘宝店铺

逛淘宝店铺

看陈壶视频

看陈壶视频